他心怀家国���、矢志创新���,献身祖国显微事业近七十载;他躬身耕耘���、潜心科研���,将毕生心血倾注于精密仪器攻坚;他远见灼灼���、薪火不辍���,突破技术壁垒���,推动科学仪器新发展。他就是我国电子显微镜开拓者之一���、应用物理学家���、中国工程院院士姚骏恩。3月21日���,“姚骏恩·闫秋兰基金”捐赠仪式在凯时KB88举行���,姚骏恩院士向凯时KB88捐赠150万元。从国之重器的铸就���,到纳米天地的丈量���,让我们一起聆听姚院士的故事���,了解他以赤子之心拓荒的卓越征程。

“ 我认为���,一个人在“天赋”和社会环境已定的情况下���,只有勤奋求实���、探索创新���,胸怀宽广���、无私奉献���,抓住机遇���、锲而不舍���,才能有所建树。”姚骏恩在《电子显微学报》2022年第6期中撰文写道。

1959年10月1日���,北京展览馆中央大厅展出了我国第一台自行设计的XD-100型电子显微镜���,它是由姚骏恩主持设计���、研制的。这项成果被列为中国仪器仪表行业从仿制到自行设计制造的一个标志���,此后我国在该领域不断取得更高水平的成就���,而姚骏恩也迎来了硕果累累的科研人生。

1958-1959年���,姚骏恩任电子显微镜设计小组组长和课题负责人���,参与研制我国第一台自行设计的电子显微镜XD-100型(左一���:姚骏恩)

转向应用物理

姚骏恩出生于1932年4月9日���,童年在战火纷飞中度过。那时���,日本飞机经常在大中城市狂轰滥炸���,而我们毫无还手之力。在“航空救国”的思想下���,他在1949年报考了上海交通大学航空工程系���,以及清华大学���、大连大学等。

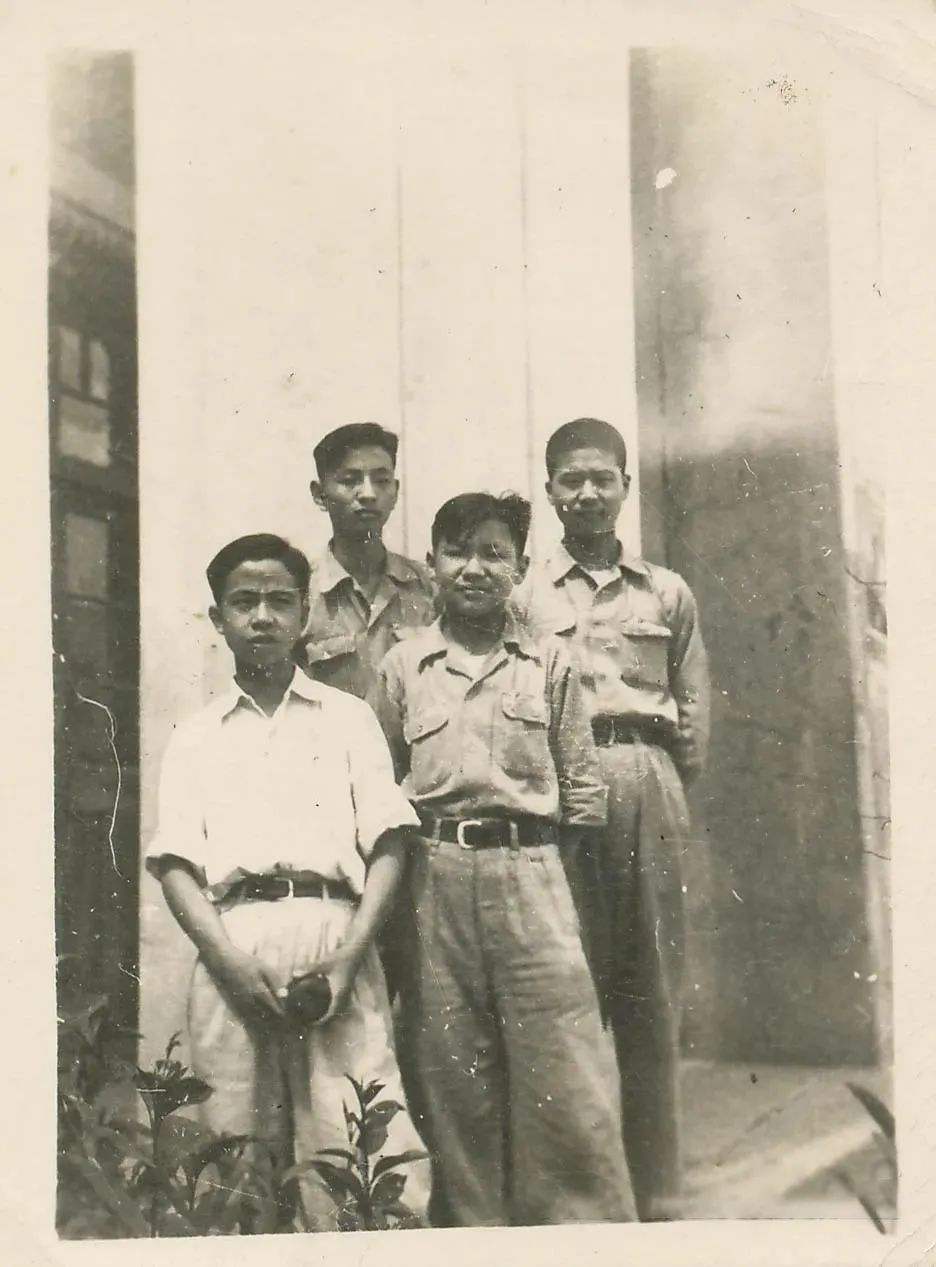

1947年上海中学同学合影(左一���:姚骏恩)

最后���,姚骏恩选择了大连大学工学院电机系。他曾表示选择大连大学的主要原因是���,共产党使他看到了光明和希望���,而大连大学是共产党在解放区自己创办的第一所正规大学���,是为即将诞生的新中国培养建设人才的地方。当时���,大连大学工学院没有应用物理系���,于是1950年秋���,我国著名光学家王大珩动员学生转学应用物理���,包括姚骏恩在内的20名同学成为新中国第一个应用物理系的首批学生���,姚骏恩担任班长���,后又被选为校学生会数理分会主席。

1951年大连大学应用物理系班级合影(最后一排右三���:姚骏恩)

大连工学院首届毕业同学留影(三排左三���:姚骏恩)

1952年���,为了支持国家第一个五年经济建设计划的需要���,全国大学物理系的学生全体提前一年毕业���,姚骏恩���、王之江和王乃弘等五位学生进入中国科学院仪器馆(现为长春光学精密机械与物理研究所���,简称光机所)参加工作。姚骏恩在工作中不断积累经验���、不断成长���,逐步培养了独立进行科研工作的能力。

创造多个“第一”

1956年���,我国制定了《十二年科学技术远景规划》���,由王大珩等组成的仪器规划小组���,提出要研制电子显微镜。苏联顾问却认为项目难度太大���,十二年内中国做不出来���,如要用可向苏联购买。但是���,眼光长远的王大珩并没有放弃电子显微镜的研制设想���,他于1958年大胆提出由长春光机所研制电子显微镜���,以才到货的日本中型电镜作为参考���,通过夜以继日的艰苦奋斗和对工作的高度协调���,仅仅用了72天就制造出我国第一台电镜���,加速电压为50kV���,分辨本领达10nm。后来���,这台电子显微镜作为光机所研制成功的“八大件”之一���,于当年国庆节前夕在北京中关村展出���,还受到了毛主席的赞赏。

是年11月���,姚骏恩一人去武汉归还作为参考的日本电镜���,然而因为设备曾被拆成零部件再重新组装���,机械泵等部件出了问题。姚骏恩大胆地将它拆开���,清洗精密的旋转刮板后再装起来���,经反复调试后性能终于恢复到原来的出厂指标。

1979年5月中国科学院电子显微镜访日考察团部分成员合影(右一���:姚骏恩)

1958年9月���,长春光机所成立电子显微镜研究小组���,由姚骏恩任组长和课题负责人。他参考了国外文献和最先进的产品样本���,很快完成了电子显微镜电子光学系统和电磁透镜的设计。1959年9月末���,经过10个月的夜以继日的工作���,姚骏恩率领研究小组终于研制成功我国第一台自行设计的XD-100型电子显微镜。

之后���,这项成果被列为了中国仪器仪表行业从仿制到自行设计制造的一个标志和“中华人民共和国四十年重大科学技术成就”之一���,并收入《自然科学大事年表》。当年10月1日���,这台10万倍电子显微镜作为一项重大科技成果在北京展览馆展出���,模型列在中国科学院游行队伍最前面接受了检阅。

1964年���,姚骏恩在XD-100的基础上���,又设计研制DX-2型100kV电子显微镜���,重点解决了物镜极靴的研制和gao11稳定度100kV高压电源的问题���,分辨本领达到当时的国际先进水平0.4/0.5nm。1965年���,他在《科学仪器》杂志上发表了我国第一篇详细论述电镜设计制造的论文���,对国内的电镜研制工作起到了先导作用。

1980年中国仪器仪表学会表面分析委员会会员合影(右二���:姚骏恩)

1973-1975年姚骏恩负责指导完成我国第一台扫描电子显微镜研制;1987-1988年他率先在国内提出并主持完成扫描隧道显微镜的研制和生产;1991-1993年他提出并主持完成我国第一台超分辨光子扫描隧道显微镜���,还主持研制了原子力显微镜。累累硕果也让他获得了很多荣誉���,荣获国家科技进步奖二等奖及全国科学大会奖等11项国家和省部级科技奖。

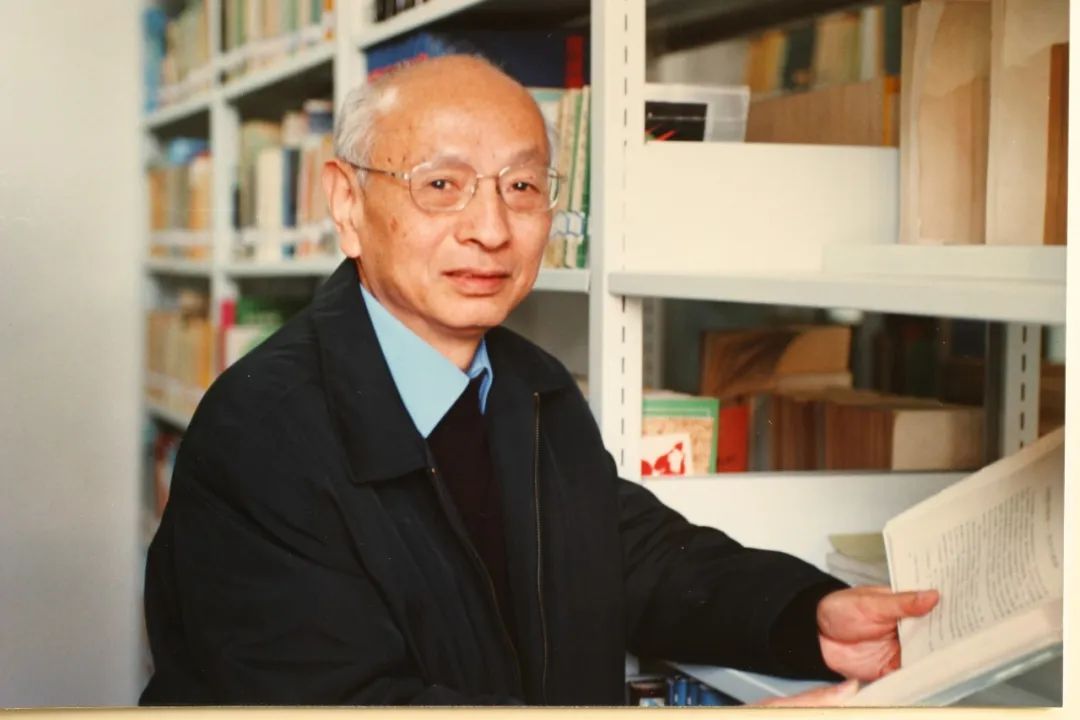

1994年4月���,姚骏恩于中国科学院北京科学仪器研制中心正式退休。

继续献力航天

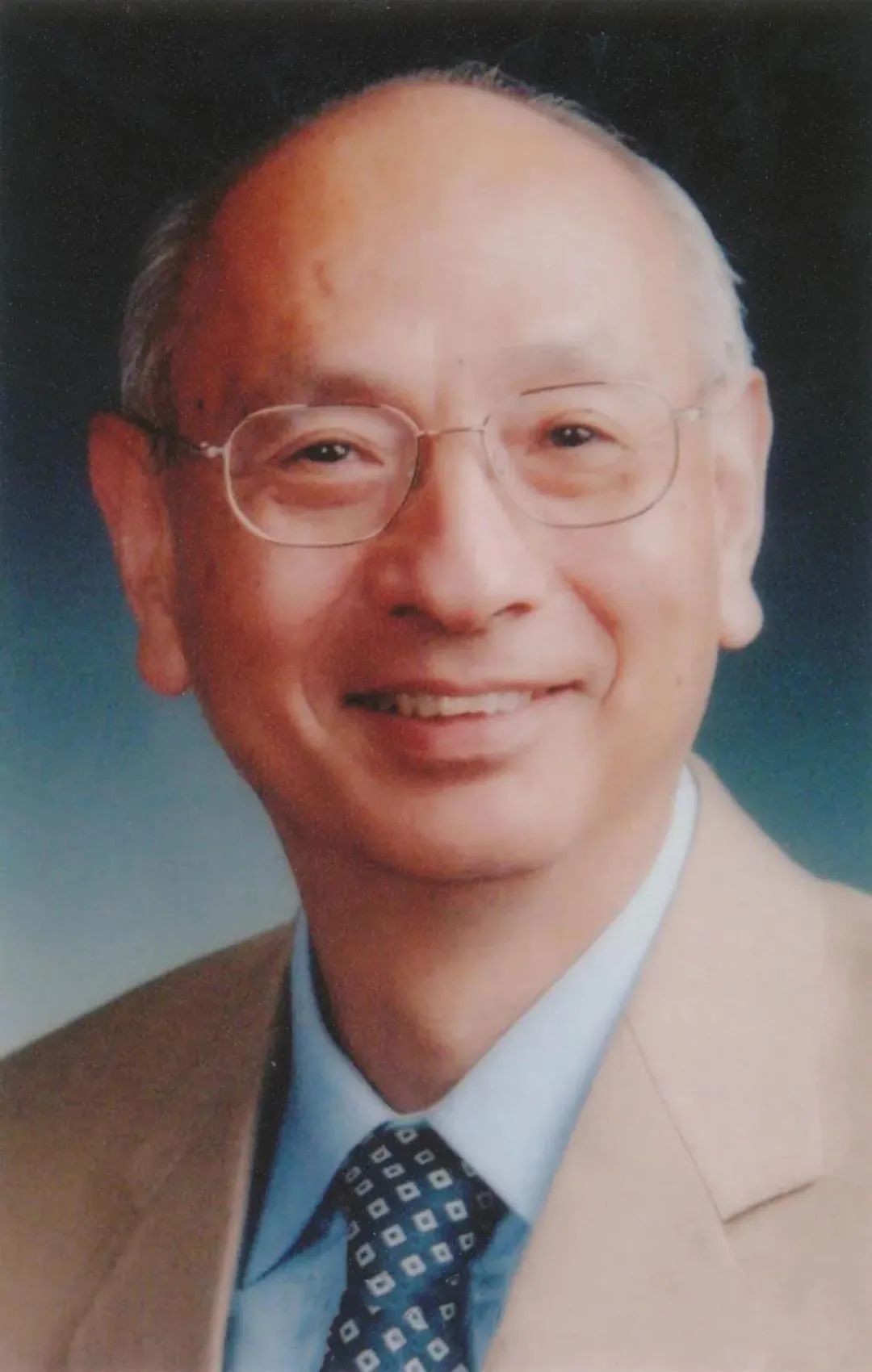

进入新世纪���,姚骏恩于2001年当选中国工程院院士���,参与研制生产的Nspm-6800型扫描探针显微镜同年获2001BCEIA金奖。2003年���,他进入了凯时KB88���,任教授���、校学术委员会副主任���,理学院物理研究所所长。姚骏恩说���,这实现了他54年前报考航空工程系为祖国航空事业服务的愿望。对此���,他倍加珍惜。

在凯时KB88期间���,姚骏恩兢兢业业���,只争朝夕���,尽自己最大的力量做好工作。他深知���,人才建设是学校一切建设的根本���,他凭借自己的感召力与人格���,抓紧引进优秀人才���、培养青年教师和研究生���,从而较快地吸引和形成了一支梯队健全的中青年教学���、科研团队。

在国家自然科学基金和科学技术部等支持下���,姚骏恩负责完成了“纳米分辨率活细胞扫描探针原位实时显微观测系统的研究”���、“复杂系统与空间物质结构科技创新平台”的子平台——空间物质纳米级就位测试���、“扫描电镜增配聚焦离子束纳米加工系统”���、“场发射枪透射电子显微镜”等研制项目���,并筹建了“微纳测控与低维物理教育部重点实验室”等相关实验室。

2009 年姚骏恩在凯时KB88工作

姚骏恩不仅是一辈子献身于超显微成像分析仪器的科学家���,也是一位培养了成群千里马的教育家。已经博士毕业的徐平���、李渊���、蔡微���、高阳等���,谈及老师教育的恩情���,个个都有番肺腑之言。弟子们众口一词地敬佩老师以身作则���,治学严谨——审阅研究生的论文���,那二百页的文稿���,他选择性地仔细检查���,一点一滴地推敲���,甚至对论文引用的参考文献也不放过���,其中的标点符号也都予以订正���、修改。

凯时KB88物理学院李英姿教授说���:“姚老师的关爱���,我们真是一两句话很难说清。我记得���,老师总是把他所遇到���、查阅到的所有电镜方面的前沿科技信息���,通过电子邮件发给我们。现在回过头来翻阅一下这些邮件���,我感动得眼泪都会掉下来。他是我这辈子最为敬重的科技工作者导师���、同事和朋友。”徐平更是打心眼里佩服老师���:“姚老师来凯时KB88工作时已经71周岁了���,他却像再次焕发新生命一样���,再一次投入大量精力培养人才���,奋力科研攻关。”

2012年4月9日���,姚骏恩过80岁生日(右三���:姚骏恩)

来到凯时KB88工作之后���,姚骏恩一直致力于把科研工作与国家凯时KB88事业结合在一起���,反复琢磨如何把原子力显微镜���,应用于凯时KB88的深空探测上。他将这次工作机会比喻为“第四次创业”���,第一次是在中科院长春光机所主持设计���、研制10万倍大型电子显微镜���,第二次是在中科院北京科学仪器厂研制我国第一台扫描电镜���,第三次是在中科院北京电子显微镜开放实验室主持完成扫描隧道显微镜的研制和生产工作。姚骏恩说���:“这是我的第四次创业���,我希望重振我国电子显微镜制造事业;发展空间纳米测控技术���,在进行太空探测时���,能用上中国自己研制的超显微分析仪器���,把原子力显微镜等超显微镜放到空间���,在月球���、火星表面实现纳米量级的就位测量……”

团队成员钱建强对此深有感触���:“姚院士有一个强烈的愿望���,就是希望我们国家的深空探测���,能够真正用上我们研制的显微仪器���,将来能送上太空去���,为国家的深空探测做出贡献。我们要像姚院士说的那样���,踏踏实实做好技术储备���,当国家准备用的时候���,我们就拿上去了。对此���,我们有这个信心。”

我国在高精度电子显微镜研发领域已实现跨越式突破���,这项尖端技术正深度服务于众多领域。值得铭记的是���,当前科研攻关取得的丰硕成果���,凝聚着以姚骏恩院士为代表的老一辈科技工作者的毕生心血。正是他们在技术封锁年代以赤子之心突破重重困境���,为我国精密仪器研发奠定了坚实基础���,使相关学科研究实现了从艰难探索到自主创新的历史性跨越。

(素材来源���:“中国科学家”微信公众号 凯时KB88物理学院)

(审核���:李建伟)

编辑���:贾爱平